En un espectáculo de precisión mecánica y coreografía corporativa que haría ruborizarse al más docto de los burócratas, el Gran Premio de Singapur coronó no a un hombre, sino a todo un aparato institucional. McLaren, ese coloso del marketing con patas de coche, fue proclamado el equipo supremo de la Fórmula 1, un título que equivale a ser declarado el contable más diestro en la farsa de la competición regulada.

El domingo, el ciudadano George Russell cumplió con su deber en el engranaje. Habiendo ocupado su lugar designado al inicio de la procesión, mantuvo el control de la operación con la emoción de un funcionario sellando documentos. Su triunfo, el segundo del año para la maquinaria Mercedes, fue tan dominante y predecible como el avance imparable de un presupuesto estatal. Mientras, en el puesto de vice-liderazgo, Max Verstappen de Red Bull superó al ciudadano Lando Norris en una maniobra que pareció más un traspaso de cartera entre colegas que un adelantamiento. Lo más notable fue que Verstappen logró este hito a pesar de sufrir “problemas con el coche”, una metáfora perfecta de cómo el sistema puede funcionar a la perfección incluso cuando sus componentes internos gritan de agonía.

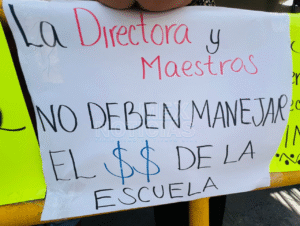

El verdadero acto de esta comedia no fue la carrera, sino la coronación inmediata de McLaren como campeón de constructores. Con seis eventos aún por disputar, el régimen decidió que no era necesario esperar. ¿Para qué alargar la farsa de la incertidumbre? Es el triunfo definitivo de la planificación sobre la espontaneidad, de la máquina sobre el espíritu. Una alegoría perfecta de nuestra época: el espectáculo debe continuar, impecable, brillante y completamente desprovisto de sorpresas.