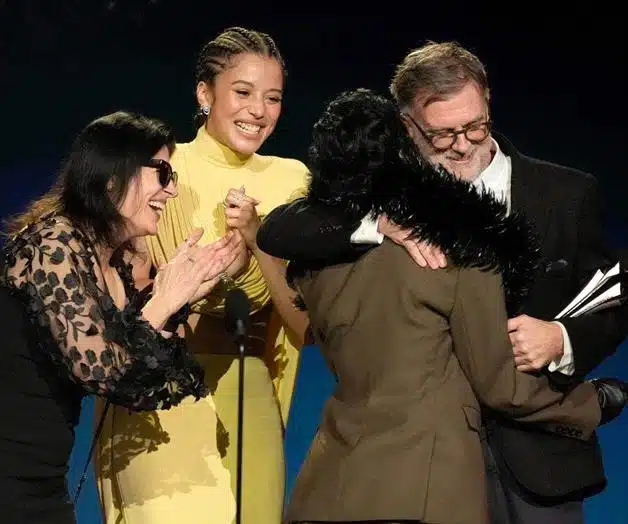

Con la solemnidad de un estado totalitario inaugurando una nueva fábrica de consignas, la edición número 30 del Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF) ha abierto sus puertas, o más bien, ha levantado el telón de su monumental ópera bufa. El gran maestro mexicano Guillermo del Toro, sumo sacerdote de la fantasía, honró con su presencia el ritual, tal vez buscando inspiración para su próximo monstruo alegórico: una bestia hecha de celuloide y desesperación por ganar un premio.

Este año, el evento ha alcanzado una cifra récord de películas, un total de 241 títulos procedentes de 64 naciones. Una inflación fílmica que, lejos de ser una señal de salud creativa, parece más bien el síntoma de una feroz competición por un poco de oxígeno y un destello de atención en un mundo audiovisual sobresaturado. La organización, con la gravedad de un burócrata anunciando el plan quinquenal, declaró que este aumento refleja la “creciente ambición” del festival. Lo que no menciona es la ambición creciente de cada cineasta por escapar del anonimato.

Pero el verdadero espectáculo, el acto central de este circo, es la instauración por primera vez de una sección de competencia oficial: los Premios Busan. En un giro magistalmente predecible, la maquinaria festivalera ha decidido que la fraternidad artística asiática no es suficiente y debe ser sustituida por una lucha gladiatoria con categorías tan subjetivas como “Mejor Película” o “Contribución Artística”. Ahora, los artistas podrán ser medidos, clasificados y coronados, transformando el arte en un deporte de competición donde lo único que importa es llevarse el trofeo a casa.

El festival concluirá, como no podía ser de otra manera, con una pomposa ceremonia de clausura donde se anunciará qué creador ha logrado complacer más eficientemente los gustos del jurado de turno. Una perfecta alegoría de nuestro tiempo: la cultura reducida a una ceremonia de premiación.