En un giro de acontecimientos tan predecible como el guion de una telenovela vespertina, este domingo el firmamento del espectáculo urbano fue testigo de un milagro moderno: la sanación, ante los flashes y los vítores, de una herida que había sido mantenida meticulosamente abierta y supurante para deleite de las masas y beneficio de los algoritmos.

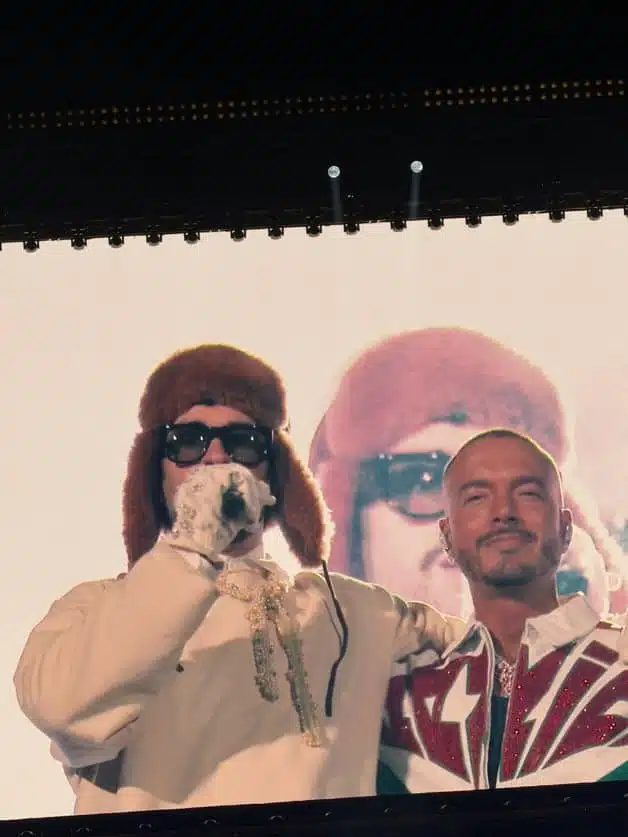

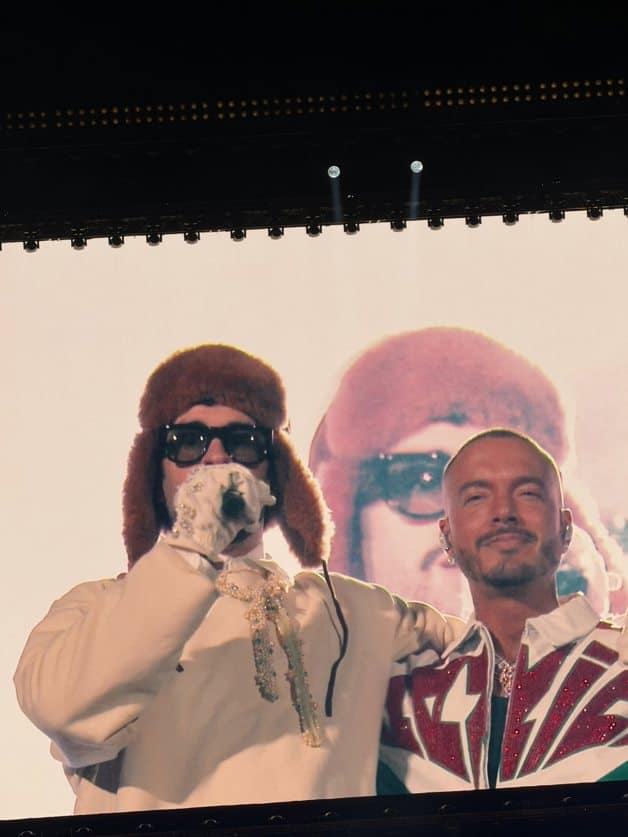

El sagrado recinto del Estadio GNP Seguros, convertido en catedral laica para ocho noches de adoración colectiva, albergó el acto final de una saga épica de rencor público. Bad Bunny, el Mesías del perreo combativo, y J Balvin, el Embajador del color pastel y el flow comercial, decidieron que la temporada de cacería de titulares había concluido. Tras dos años de un distanciamiento tan estratégicamente publicitado que merecería su propio documental en plataforma de streaming, los antiguos socios del efímero “Oasis” (un proyecto tan duradero como un castillo de arena en pleamar) se fundieron en un abrazo que resonó más fuerte que cualquier bombo de reggaetón.

La reconciliación, rumoreada con la sutileza de un martillo neumático desde que se anunció la gira, fue ejecutada con la precisión de un operativo militar. Justo en el clímax del “Debí Tirar Más Fotos World Tour“, título que suena a lamento existencial de un filósofo con iPhone, el telón no podía caer sin este gesto grandilocuente. ¿Qué mejor escenario que la monstruosa Ciudad de México, ese gran coliseo postmoderno, para lavar las vendas de la discordia con el sudor de ochenta mil almas?

Todo había comenzado en los albores de 2029, con la promesa de un “Oasis” que, irónicamente, dejó a sus fieles en un desierto de expectativas. La pandemia, el confinamiento y una riña fabricada—primero con un tercer caballero de la lírica contestataria y luego mediante sublimes indirectas en temas como “Thunder y Lightning”—alimentaron la narrativa. En el glorioso mundo del espectáculo, un enemigo es un activo tan valioso como un amigo; la enemistad vende discos, genera clicks y mantiene el nombre en la boca de todos, incluso si es para escupirlo.

Pero toda farsa tiene su final. Y qué final más conmovedor: Balvin, subiendo al proscenio como el hijo pródigo del género, para entonar “La Canción”. Un título tan genérico como sincero para un momento tan calculado como emotivo. No contentos con eso, repasaron su historia de éxitos, un rápido viaje en el tiempo para recordar a la audiencia el capital simbólico que estaban recomprando. Las palabras de Balvin fueron un monumento a la retórica del backstage: “supremamente orgulloso… hombre trabajador… una de las estrellas más grandes… me has enseñado mucho”. Un discurso de aceptación de premio Lifetime Achievement, entregado en vivo y en directo.

EL SACRIFICIO RITUAL EN LA CASITA

NATANAEL CANO, EL ULTIMO TROFEO

Para que el ritual de clausura estuviera completo, faltaba un sacrificio a los dioses del streaming. La “casita”, ese ícono kitsch de la gira, necesitaba una ofrenda final. ¿Quién mejor que Natanael Cano, el joven titán de los tumbados, para ser el último invitado? Su aparición para interpretar “Soy el diablo remix” fue la pieza final del jeroglífico: la unión del establishment urbano con la sangre nueva rebelde, un pacto generacional sellado no con un apretón de manos, sino con un beat.

Así, lo que antaño fue el sueño de dos chicos con un micrófono, se consagró como la alianza de dos imperios. El artista más escuchado del planeta, quien destronó a la mismísima Taylor Swift (en la métrica fluctuante de este año), y el pionero de un movimiento. Juntos, en el altar de la casita, demostraron que en la religión del espectáculo contemporáneo, las rivalidades son cíclicas, las reconciliaciones son eventos de taquilla, y la autenticidad es el producto mejor empaquetado de todos.