Desde mi perspectiva, tras años de observar la compleja danza de la cooperación internacional en seguridad, la decisión del presidente colombiano, Gustavo Petro, de suspender la colaboración de inteligencia con Estados Unidos representa un terremoto cuyas réplicas sentirán las próximas generaciones. No es solo una medida política; es el síntoma de un fracaso estratégico. Recuerdo los años en que la inteligencia compartida era el pilar que sostenía operaciones conjuntas. Hoy, ese puente se quema en medio de una disputa sobre los métodos, específicamente, por los ataques estadounidenses contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe.

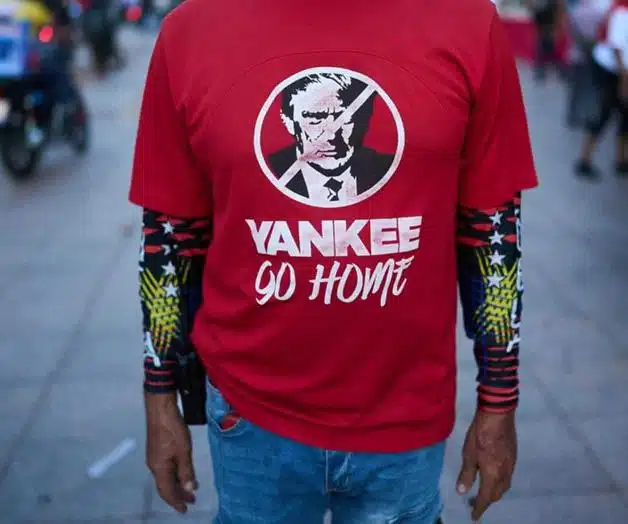

La orden, comunicada por el mandatario en la red social X, es clara: cesar inmediatamente “el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”. En la práctica, he visto cómo este tipo de interrupciones paraliza investigaciones de meses, deja pistas frías y genera un vacío de información que los cárteles están más que dispuestos a explotar. La justificación de Petro, de que “la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”, es un principio loable, pero en el terreno, donde la realidad es gris, separar la aplicación de la ley de la protección de civiles es un desafío monumental. La acusación de que estas operaciones se asemejan a ejecuciones extrajudiciales no es un término ligero; es una carga moral y legal que, en mi experiencia, erosiona la legitimidad de cualquier campaña antinarcóticos por más efectiva que parezca a corto plazo.

El costo humano de una guerra sin fronteras

Las cifras hablan por sí solas, pero detrás de cada número hay una historia. Al menos 75 personas han perdido la vida en estos operativos desde agosto pasado, según datos del gobierno de Donald Trump. He sido testigo de cómo estas tácticas, que comenzaron en el sur del Caribe y se han extendido al Pacífico oriental, crean una peligrosa escalada. Cuando las aguas internacionales se convierten en un campo de batalla, la línea entre un blanco legítimo y una tragedia civil se difumina por completo. La petición de Petro para que se investigue a Trump por crímenes de guerra es una jugada geopolítica audaz, una que refleja la profunda indignación de varias naciones, cuyos ciudadanos de Venezuela, Ecuador, Colombia y Trinidad y Tobago han sido afectados.

Un conflicto que trasciende la seguridad

La tensión ha traspasado el ámbito de la inteligencia para convertirse en un enfrentamiento personal e institucional. Las sanciones financieras impuestas por Washington en octubre contra Petro y su familia, acusándolos de permitir que los cárteles prosperen, son un golpe bajo que he visto emplearse en otros contextos. No solo buscan aislar económicamente, sino deslegitimar. La declaración del secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmando que el presidente Trump “está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación”, es el guion clásico de la presión máxima. Sin embargo, la lección que he aprendido es que esta estrategia rara vez doblega a los líderes; por el contrario, suele endurecer sus posiciones y alimentar ciclos de retaliación que perjudican a ambos bandos. La falta de una reacción inmediata de la Casa Blanca al anuncio de Petro sugiere, desde mi óptica, una pausa calculada, un momento para reevaluar una alianza que, hasta hace poco, parecía inquebrantable.

En esencia, este no es solo un desacuerdo táctico. Es un choque de filosofías sobre cómo librar una guerra que no tiene vencedores claros. La experiencia me dicta que cuando la confianza se rompe, reconstruirla requiere más que declaraciones; exige un replanteamiento profundo de las estrategias y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con el derecho internacional humanitario.