Al acceder al sitio web oficial de la Casa Blanca, los ciudadanos se enfrentan a una herramienta inédita. Bajo el título “Una Llamada a la Acción”, la administración de Donald Trump ha cruzado un umbral digital crítico: la utilización explícita de los recursos del Estado para monitorizar, catalogar y estigmatizar a la prensa libre. Esta iniciativa, que invita al público a denunciar lo que califica como “sesgos mediáticos”, trasciende la retórica confrontacional habitual para burocratizar el conflicto con los medios de comunicación, marcando un cambio de paradigma en la relación entre el poder ejecutivo y el cuarto poder en una democracia liberal.

El portal opera bajo una lógica que gamifica el conflicto político. Al solicitar a los simpatizantes que envíen enlaces y reportes, la administración persigue objetivos tácticos inmediatos. Por un lado, moviliza a su base electoral manteniéndola en un estado de alerta permanente contra lo que presenta como un enemigo interno. Por otro, construye una base de datos masiva, financiada con fondos públicos, que sirve para eludir la intermediación de los medios tradicionales y establecer un canal de comunicación directo, pero también de vigilancia. Al institucionalizar secciones como el “Salón de la Vergüenza” o el “Infractor Mediático de la Semana”, la Casa Blanca abandona su rol de sujeto pasivo del escrutinio periodístico para erigirse en un juez activo de la línea editorial. Se arroga así la potestad de definir qué constituye información veraz y qué debe ser etiquetado como “locura de izquierda”, un término cargado de connotaciones políticas.

Cuando la institución presidencial etiqueta oficialmente a un reportero o a un medio en su listado, no está simplemente expresando una opinión disidente; está colocando una diana virtual sobre ese profesional o organización. En un clima de polarización extrema y amenazas digitales, esta acción trasciende el debate abstracto sobre la libertad de expresión y conlleva riesgos tangibles. El impacto en el ecosistema mediático estadounidense es multifacético y profundo. El riesgo más evidente es el económico y reputacional. En un sector ya fragmentado y bajo una crisis financiera estructural, ser señalado oficialmente como un proveedor de “noticias falsas” por la máxima instancia gubernamental puede afectar la confianza de los anunciantes y la audiencia, comprometiendo la viabilidad misma del medio.

No obstante, el peligro más insidioso y de efectos más duraderos es la autocensura. Ante la amenaza de ser exhibido en el portal oficial y, por extensión, sometido al escrutinio y potencial acoso de las hordas digitales, editores y periodistas podrían comenzar a suavizar sus coberturas, a evitar temas controversiales o a dudar antes de publicar investigaciones legítimas pero incómodas para el poder. Este efecto escalofriante socava la función esencial del periodismo en una democracia, que es la de fiscalizar a quienes gobiernan.

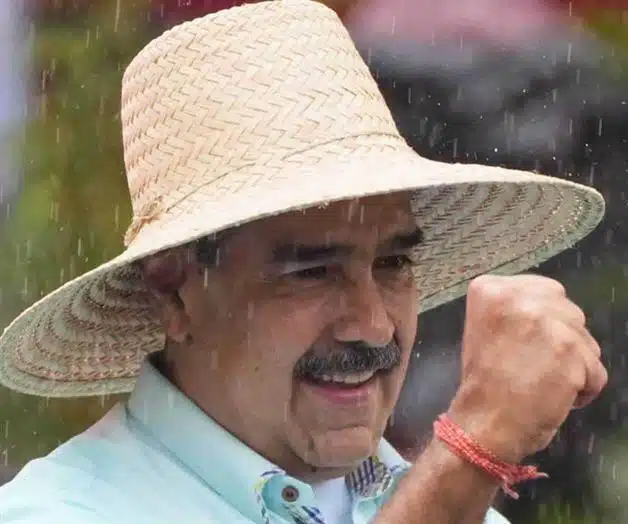

Para los observadores internacionales, particularmente en América Latina, la estrategia tiene un sabor inquietantemente familiar. Lo que Washington está implementando se asemeja a una versión digitalizada y sistematizada de mecanismos como la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, que caracterizó las conferencias matutinas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Mientras que el modelo mexicano dependía en gran medida de la transmisión en vivo y la oralidad, la iniciativa de la Casa Blanca consolida el proceso en un repositorio web permanente, accesible globalmente y con el peso institucional de la presidencia de Estados Unidos. Esta adopción por parte de la potencia líder del llamado mundo libre otorga una validación retrospectiva a tácticas empleadas por otros líderes populistas en la región, sugiriendo que el ataque sistemático a la prensa ya no se percibe como una anomalía autoritaria, sino como una herramienta más dentro del repertorio de la gobernanza contemporánea.

Para comprender la magnitud histórica de este movimiento es necesario mirar hacia la presidencia de Richard Nixon. La hostilidad entre la Casa Blanca y la prensa tiene antecedentes; Nixon despreciaba a los medios, a los que consideraba agentes de su destrucción política, y su administración elaboró la infame “Lista de Enemigos”, un documento interno con periodistas prominentes como Daniel Schorr. La diferencia fundamental radica en la publicidad y la normalización. Nixon mantenía su lista en secreto, y su revelación fue un escándalo. La administración actual, en cambio, publica su listado en la página principal de su sitio oficial. Lo que en los años setenta era una conspiración oscura, hoy se presenta como una política de “transparencia” y “participación ciudadana”. Este cambio denota una erosión profunda de las normas democráticas no escritas.

Durante el escándalo Watergate, la prensa, liderada por *The Washington Post*, actuó como el contrapeso final que forzó la rendición de cuentas del poder ejecutivo. Al crear este portal de denuncias, la Casa Blanca intenta, en esencia, neutralizar preventivamente la posibilidad de un nuevo Watergate. Desplaza el marco del debate: ya no se trata de que los medios investiguen los actos del gobierno, sino de que el gobierno supervise y juzgue la labor de los medios. En su apariencia, el portal es un ejercicio de vigilancia ciudadana sobre la prensa. En su esencia, representa una redefinición institucional y unilateral de quién tiene la autoridad para arbitrar la verdad en el espacio público, utilizando la infraestructura del Estado para librar una batalla política. Las implicaciones a largo plazo para la salud de la democracia estadounidense y para el periodismo global son, cuando menos, preocupantes.