El Gran Teatro de la Seguridad y sus Incómodos Espectadores

En un giro tragicómico que Jonathan Swift hubiera admirado, la sacrosanta Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tenido la osadía de emitir un pergamino de medidas cautelares a favor de dos personajes non gratos en el feudo del Gran Director, Nayib Bukele. Los acusados, digo, los abogados críticos, se encuentran disfrutando de las instalaciones carcelarias de la República de El Salvador, un país que, según los últimos comunicados oficiales, ha sido transformado en el paraíso terrenal de la ley y el orden.

Por un lado, tenemos a la ciudadana Ruth Eleonora López, quien cometió el imperdonable error de dirigir la Unidad Anticorrupción de la organización Cristosal. Su crimen: haber osado denunciar los excesos carcelarios en medio del sublime estado de excepción, esa política de mano dura que, según la narrativa oficial, ha barrido con la delincuencia de un plumazo mágico. La señora López, según las autoridades, está siendo tratada con la más exquisita higiene y se le provee de alimentos, aunque curiosamente se encuentra en un estado de incomunicación absoluta, una moderna técnica de reflexión forzada para disidentes.

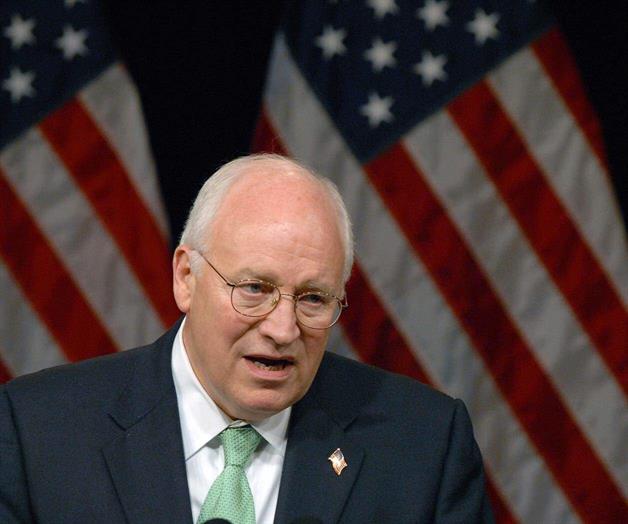

Por el otro, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, un individuo de tan mal gusto que se ha atrevido a tildar al Gran Director con el anacrónico término de “dictador“. Su castigo por semejante herejía es una acusación por lavado de activos y una estancia en prisión que la CIDH, en su candor burocrático, considera de “gravedad y urgencia“. ¡Imaginen la audacia de preocuparse por daños irreparables a la vida o la integridad cuando el Estado ya ha declarado que todo está bajo control!

La CIDH, ese relicario de ideales pasados de moda, ha tenido el descaro de “instar” al Estado salvadoreño a cesar la incomunicación y revisar las medidas de prisión. Una petición risible en el nuevo orden, donde la disidencia es, por definición, la única actividad delictiva que no puede ser perdonada. El verdadero riesgo, parece sugerir la sátira de la situación, no es para los detenidos, sino para el frágil espectáculo de unanimidad que requiere el poder absoluto. En esta farsa, las medidas urgentes son el último suspiro de una razón que se ahoga en el mar de la incertidumbre institucionalizada.