Desde mi experiencia observando conflictos internacionales, las acciones militares unilaterales siempre abren un complejo debate que va más allá de los comunicados oficiales. El presidente Donald Trump anunció este lunes a través de su red social Truth la ejecución de un segundo operativo militar contra lo que denominó “cárteles del narcotráfico y narcoterroristas venezolanos”. En esta intervención, según su mensaje, resultaron abatidos tres individuos identificados como objetivos de alto valor y extrema violencia dentro del área de responsabilidad del Comando Sur.

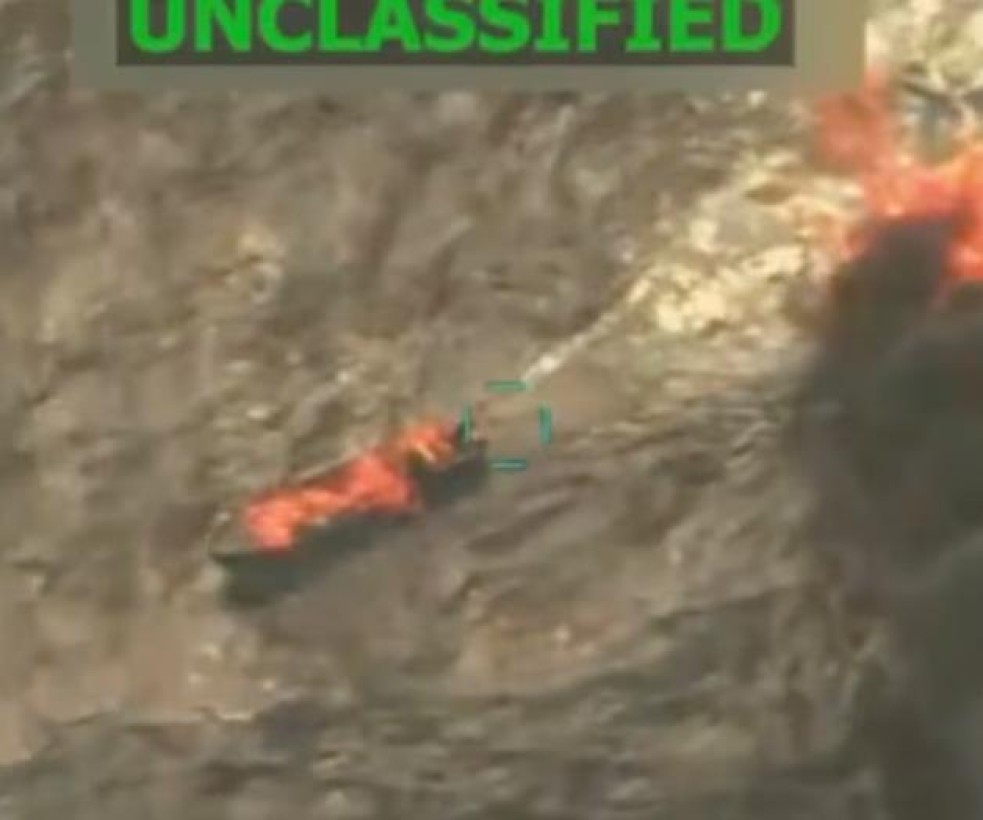

La justificación de la Administración estadounidense se basa en la premisa de que estos grupos, específicamente el Tren de Aragua designado como organización terrorista, representan una amenaza inminente para la seguridad nacional y los intereses vitales de Estados Unidos. He sido testigo de cómo esta clasificación otorga un margen de acción más amplio, aunque jurídicamente controvertido. Trump detalló que el blanco se localizó en aguas internacionales durante una presunta misión de transporte de estupefacientes con destino a su país.

Un elemento crucial que he aprendido a lo largo de los años es que la ausencia de bajas propias, como enfatizó el mandatario al afirmar que “ningún miembro de sus fuerzas armadas resultó herido”, suele utilizarse para medir el éxito táctico inmediato de una operación. Sin embargo, el éxito estratégico y las repercusiones políticas son otra historia completamente diferente. La advertencia lanzada por Trump, prometiendo perseguir a quienes “transportan drogas que matan estadounidenses”, es un guion que he visto repetirse en décadas de guerra contra las drogas, con resultados mixtos y consecuencias imprevistas.

Este nuevo episodio se produce casi dos semanas después de un primer ataque que dejó once fallecidos y que desató un intenso debate sobre su legalidad. Recuerdo casos similares en el pasado donde la falta de transparencia y evidencias públicas, como las comunicaciones interceptadas que menciona Trump pero no divulga, alimenta la desconfianza y la polarización. Un grupo bipartidista de senadores ya ha exigido explicaciones formales, mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos acusan a la Administración de normalizar las ejecuciones extrajudiciales.

La perspectiva desde el otro lado del conflicto es igualmente crítica. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denuncia que estas acciones constituyen una excusa para una intervención mayor y el derrocamiento de su gobierno. Su relato sobre el abordaje de un barco atunero en lo que Caracas considera su Zona Económica Exclusiva añade otra capa de complejidad al conflicto. En mi carrera, he comprobado que estas narrativas encontradas son el caldo de cultivo perfecto para escaladas indeseadas.

El despliegue de ocho buques militares y un submarino estadounidense en el Caribe, oficialmente para combatir el narcotráfico, es una muestra de fuerza que cualquier analista experimentado reconocería como una presión estratégica adicional. El comentario de Trump sobre la reducción de embarcaciones tras los ataques—”Casi no vemos barcos, lo cual está bien”—revela una lógica de disuasión, pero también plantea serias preguntas sobre el mensaje que se envía a la comunidad internacional y el precedente que se establece para el uso de la fuerza.

Todo esto ocurre en el contexto de la devastadora crisis de opioides en Estados Unidos, impulsada por el fentanilo y responsable de cientos de miles de muertes. He llegado a comprender que la búsqueda de soluciones militares a problemas de salud pública y crimen organizado transnacional es, en el mejor de los casos, una medida incompleta. La verdadera lección, aprendida a través de décadas de conflicto, es que las soluciones sostenibles requieren cooperación internacional, enfoques de salud pública y abordar la demanda interna, no solo los eslabones más visibles de la cadena de suministro.

La embarcación atacada el 15 de septiembre de 2025 se convierte así no solo en un blanco militar, sino en un símbolo de una estrategia geopolítica de altísimo riesgo cuyas consecuencias a largo plazo están aún por escribirse.