“El pueblo puede ignorar la realidad, pero la realidad nunca ignora al pueblo.”

Los políticos tienen un truco que nunca falla: decir “el pueblo” en cada frase, como si fuera conjuro de Harry Potter. “El pueblo decide, el pueblo manda, el pueblo es sabio”. Y el eco retumba, porque claro, a todos nos gusta sentirnos parte de esa palabra con olor a patria.

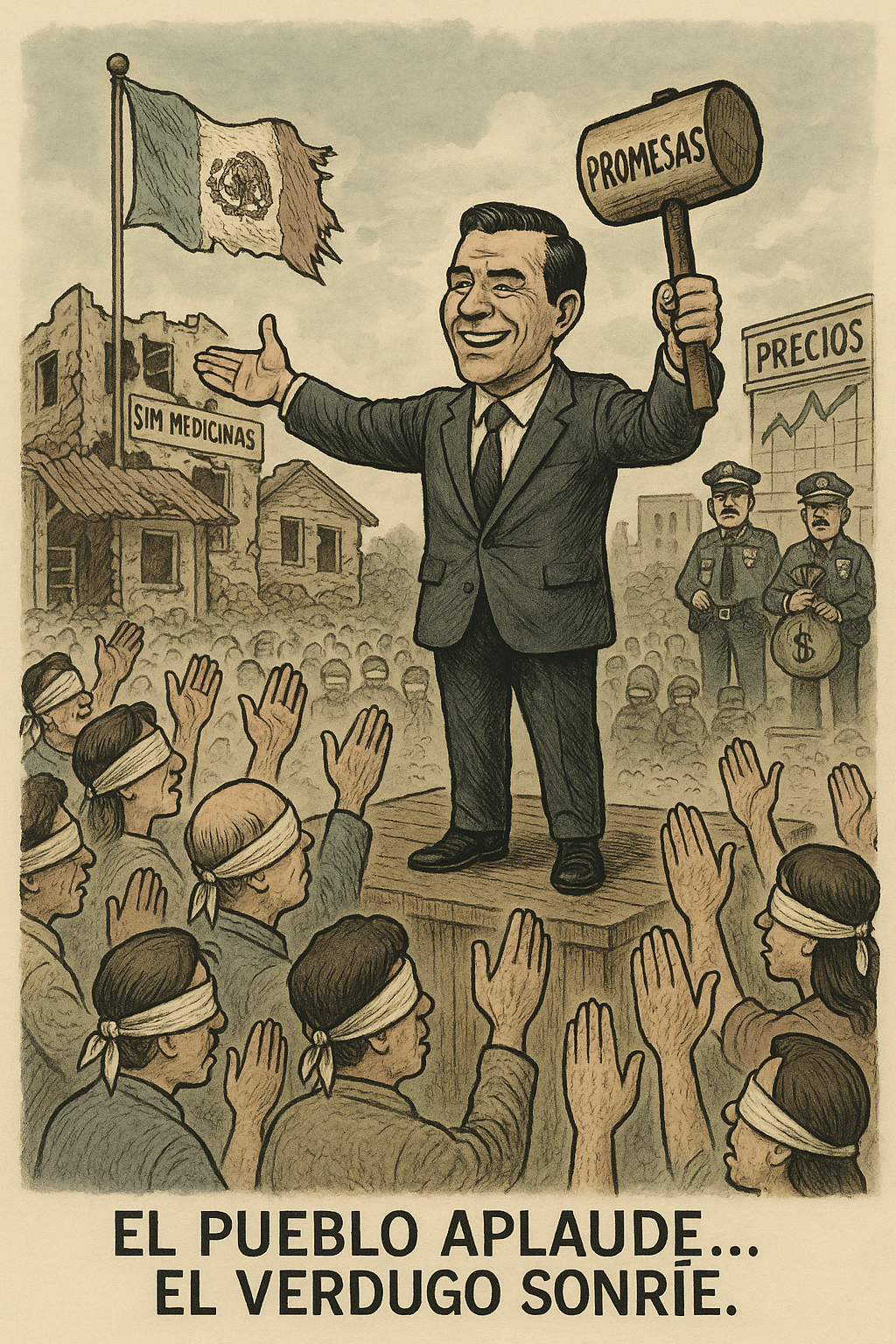

Pero en la banqueta la escena es distinta: un país que parece escenario de feria donde el mago hace trucos baratos. Un aplauso aquí, una despensa allá, una obra con más promesa que ladrillos… y la multitud feliz. Mientras tanto, la realidad se cuela como filtración en techo viejo: hospitales sin medicinas, escuelas cayéndose a pedazos, calles donde la inseguridad ya se volvió vecino incómodo.

El pueblo —ese que los discursos ponen en pedestal— muchas veces prefiere no ver. Nos acomodamos en la butaca de la función y aplaudimos aunque el telón se caiga. Decimos “algo estarán haciendo” mientras los precios suben como globo en fiesta infantil, los salarios se estancan como charco de lluvia y la corrupción se disfraza de “falta de trámites”.

Y ahí, mientras el pueblo se tapa los ojos, la justicia duerme en su cama de mármol. Expedientes se acumulan como polvo bajo la alfombra, y los jueces parecen relojes sin manecillas: están ahí, pero no marcan nada. La ley es un adorno y los poderosos bailan sobre ella como si fuera pista de carnaval.

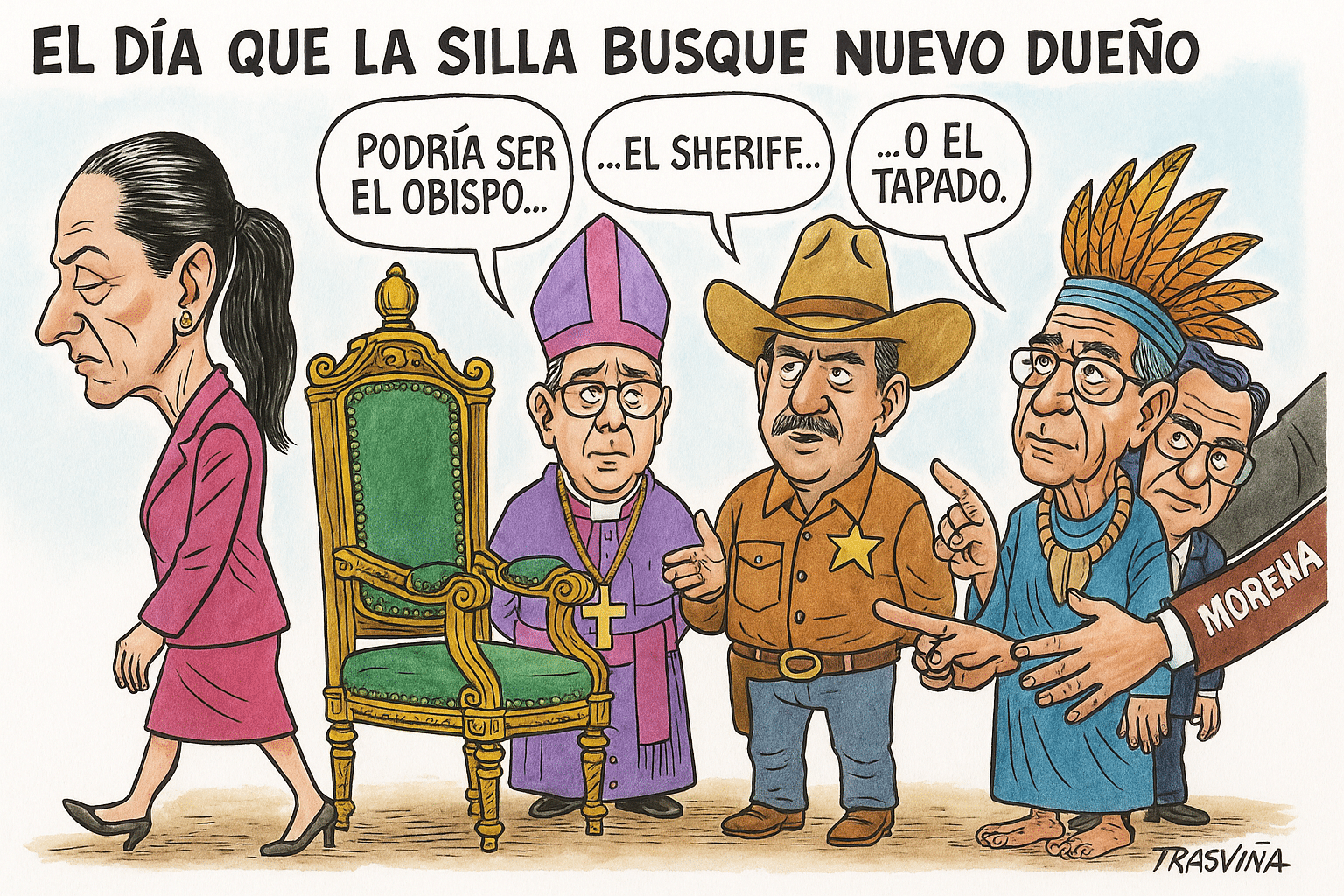

La democracia, esa casa que tanto presumimos, se viene abajo ladrillo por ladrillo. Las instituciones ya no son pilares: son muros grafiteados con promesas incumplidas. Entre urnas manipuladas, partidos reciclados y discursos huecos, la democracia se derrumba a vista y paciencia de todos.

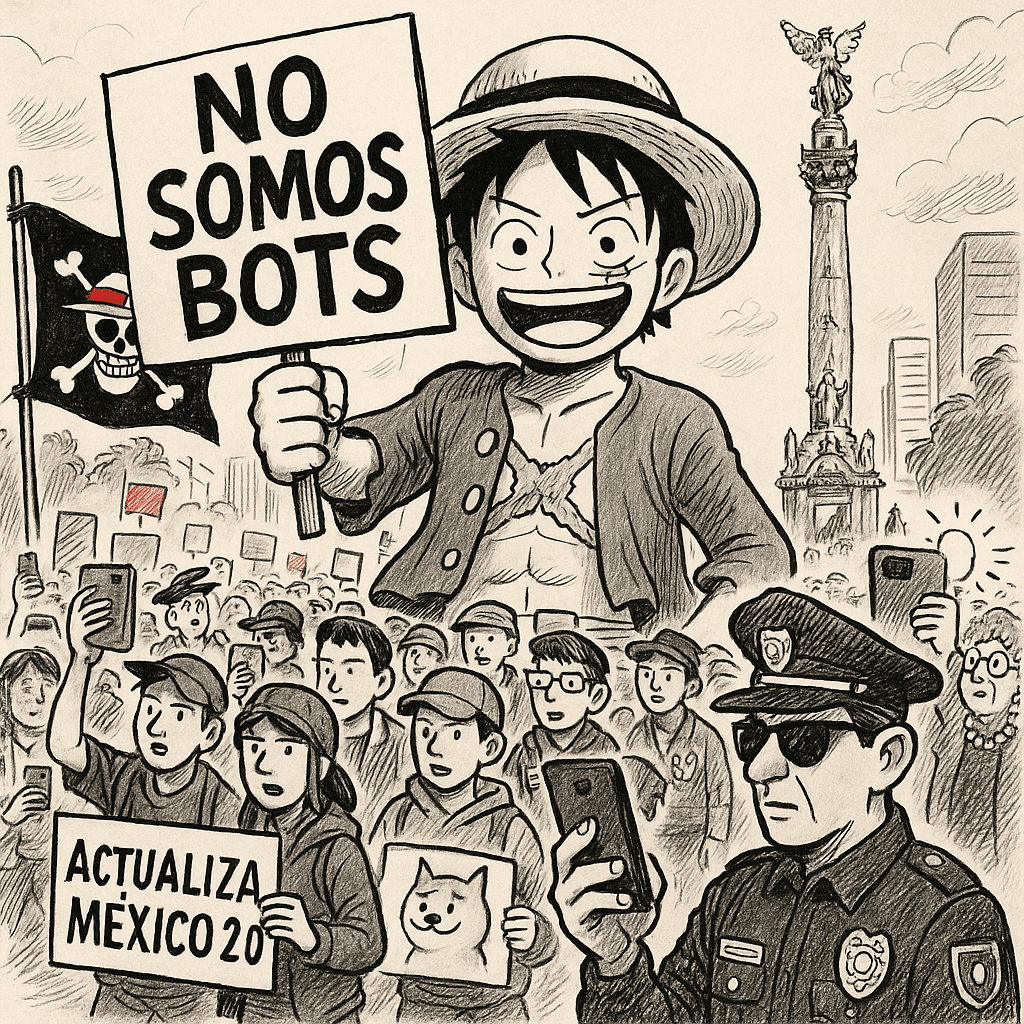

La juventud, esa chispa que debería encender el futuro, anda desorientada. Algunos se pierden en el ruido digital, otros se desgastan en trabajos que no alcanzan ni para la renta, y muchos prefieren la evasión antes que la acción. Una generación que debería estar en las calles defendiendo derechos, hoy pelea por likes.

Y del futuro… mejor ni hablar. El horizonte parece un basurero de esperanzas: inseguridad que crece, empleos que desaparecen y un país que no sabe si avanza o retrocede. Lo que viene no se ve como promesa, sino como amenaza.

La verdad es incómoda: no hay gobernante que sobreviva sin un pueblo que elija ser ciego. La demagogia se alimenta de la esperanza ingenua y de la memoria corta. Es más fácil abrazar la ilusión que exigir cuentas; más cómodo creer en el líder redentor que aceptar que el poder solo cambia de manos, nunca de vicios.

Preguntémonos sin miedo:

¿vamos a seguir dormidos con la justicia, bailando sobre los escombros de la democracia, y aplaudiendo al verdugo como si fuera salvador… o tendremos el valor de despertar antes de que el futuro termine de apestar?

Columna e imagen desarrollado por:

La sombra desde la banqueta.