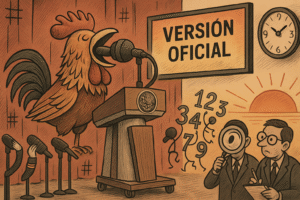

El Estado celebra la desobediencia en un escenario de opresión consentida

En un giro digno de los anales del absurdo contemporáneo, la máxima mandataria Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido otorgar la condecoración nacional al inconformismo, siempre y cuando este se ejerza dentro de los estrictos parámetros de un certamen que, en su esencia, reduce a la mujer a un mero escaparate de belleza estereotipada. La Jefa del Estado, desde su púlpito en Palacio Nacional, ha proclamado a la tabasqueña Fátima Bosch como un “ejemplo” cívico, no por haber ganado una corona en un espectáculo que ella misma tilda de cuestionable, sino por haber alzado la voz contra el maltrato institucionalizado que dicho espectáculo representa. Es la clásica paradoja del poder: criticar el sistema mientras se financian sus galas.

La coreografiada rebelión de la doncella

Desde el sagrado recinto de la Mañanera, el ritual litúrgico del régimen, la Presidenta confesó, con la solemnidad de quien descubre el agua tibia, que “siempre tiene su cuestionamiento” el concurso de Miss Universo. He aquí la disonancia cognitiva en su máximo esplendor: condenar la jaula, pero aplaudir efusivamente al canario que se queja del tamaño del palo. “Me gustó de ella que levantó la voz en un momento que siente que hay una injusticia”, declaró la titular del Ejecutivo, como si la valentía consistiera en señalar una grieta en el decorado de un reality show, y no en desafiar las estructuras que perpetúan la cosificación femenina. Es el feminismo de pasarela, donde la emancipación se mide en pasos y sonrisas forzadas.

El manual de la emancipación condicionada

En un acto de reivindicación selectiva, la mandataria ensalzó a la modelo como un dechado de virtudes para la nación, con una mención especial para las mujeres. Como si de un edicto real se tratara, Sheinbaum ha rechazado oficialmente la infame máxima “calladita te ves más bonita“. ¡Abran paso al progreso! El mensaje del gobierno es ahora claro y contundente: habla, alza la voz, sé rebelde, pero procura hacerlo con la elegancia y el maquillaje que exige el circo mediático que nosotros, desde el poder, observamos con una sonrisa condescendiente. Es la revolución de terciopelo, donde la protesta es bienvenida siempre que no desordene el peinado ni cuestione los cimientos del espectáculo que la contiene. Una farsa sublime en la que todos somos actores, y el poder, el único director.