El escudo dorado de la impunidad legislativa

En el magno teatro de la democracia mexicana, donde la justicia es una comedia de enredos y la impunidad una tragedia griega, se yergue impávido el Gran Muro de la Inmunidad. Este prodigioso artilugio constitucional, más resistente que el acero y más elástico que la moral política, protege a nuestra clase gobernante de los molestos arañazos de la ley común que afecta a los mortales ordinarios.

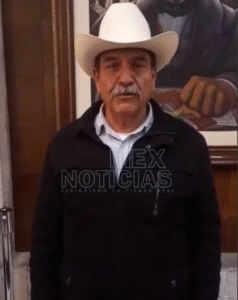

El ilustre personaje que hoy protagoniza esta farsa ha perfeccionado el arte de la evasión legal con la elegancia de un torero y la eficacia de un mago. Las acusaciones de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos —esas vulgaridades terrenales que preocuparían a cualquier ciudadano— se estrellan contra el cristal blindado de su privilegio parlamentario. Las cifras, por supuesto, son tan monumentales que han perdido todo significado en la boca del pueblo, convertidas en meros números de una lotería moral que nunca toca el premio de la justicia.

Desde las sagradas curules del Congreso, nuestros legisladores han descubierto la fórmula mágica para la eterna impunidad: basta con renovar periódicamente el carnet de inmunidad cambiando de escaño, como quien renueva su membresía a un exclusivo club donde las leyes son decorativas y la responsabilidad, un concepto abstracto. Las fiscalías presentan sus solicitudes de desafuero con la esperanza vana de quien lanza piedras contra un bunker nuclear, sabiendo que el procedimiento expirará antes de que alguien se moleste en leerlo.

El espectáculo alcanza su cúspide bufonesca cuando los cruzados oficialistas corean sus consignas desde sus propios tronos dorados. “¡Desafuero, desafuero!”, gritan los guardianes de la cuarta transformación, como monjes cantando en una misa cuya liturgia nunca se cumplirá. Mientras, nuestro héroe satírico responde con altavoces y pancartas, convirtiendo el recinto legislativo en un circo romano donde los leones están amaestrados y las fieras son de cartón.

Así funciona la máquina perfecta: la justicia se congela en los pasillos del poder, las acusaciones pierden vigencia como yogures en un refrigerador abandonado, y los procesos penales se convierten en partidas de ajedrez donde las piezas se mueven eternamente sin que nadie dé jaque mate. En este reino del absurdo institucionalizado, el verdadero pacto de no agresión no es entre partidos, sino entre la clase política y las consecuencias de sus actos.