Un incidente ocurrido en el Estado de México ha trascendido las redes sociales para plantear una discusión sobre los límites de la buena fe y la responsabilidad cívica. Lo que en principio se presentó como un acto de honestidad al encontrar una cartera perdida, derivó en una situación de conflicto que culminó con la destrucción de documentos de identidad. El caso, protagonizado por una mujer identificada como Lú León y un comerciante local, expone una dinámica de transacción fallida y sus consecuencias.

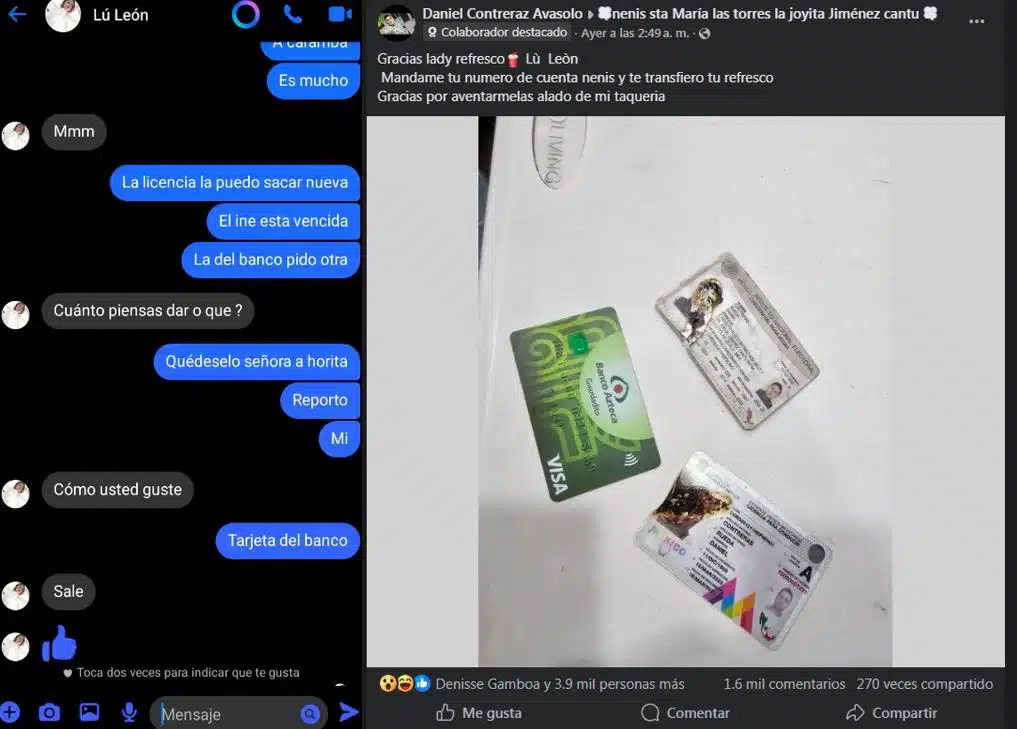

La situación se inició cuando el propietario de una taquería extravió su cartera. A través de Facebook, logró localizar a Lú León, quien confirmó haber encontrado sus pertenencias cerca de un establecimiento. Entre los objetos había una tarjeta bancaria, una licencia de conducir y una credencial para votar del INE que se encontraba vencida. Agradecido, el hombre no solo preguntó por el punto de encuentro para recuperarlos, sino que ofreció de inmediato una orden de tacos como gesto de gratitud por la molestia de resguardarlos.

La respuesta de la findeana, sin embargo, tomó un cariz inesperado. En lugar de aceptar el agradecimiento en especie, comenzó a argumentar que la recuperación de este tipo de documentos implica un coste, tanto en tiempo como en dinero. Solicitó al comerciante que le “diera para el refresco”, una expresión coloquial que suele referirse a una compensación económica moderada. No obstante, la petición se concretó rápidamente en una exigencia formal de mil pesos a cambio de la devolución de los documentos, justificándolo en el gasto y el esfuerzo que supone tramitar reposiciones.

El afectado rechazó la propuesta de forma categórica. Desde un punto de vista práctico, su razonamiento fue sólido: la credencial del INE estaba caducada y, por tanto, su valor legal era nulo, y las tarjetas bancarias podían ser canceladas y reemitidas por la entidad financiera sin costo para él. Pagar una suma considerable por objetos que, en ese estado, tenían un valor principalmente sentimental y administrativo limitado, carecía de lógica. La negociación, basada en premisas divergentes sobre el valor de lo encontrado, se rompió por completo.

El conflicto escaló de manera significativa tras el rechazo del pago. En lo que el comerciante describió como un acto de “venganza”, Lú León procedió a quemar los documentos y los arrojó frente al local de la taquería. El hombre documentó el resultado: los plásticos carbonizados de sus identificaciones tirados en la vía pública. Al compartir las imágenes en redes sociales, acompañadas de un mensaje irónico dirigido a la mujer, la historia adquirió una dimensión pública. La reacción de la comunidad digital fue mayoritariamente de apoyo al comerciante y de crítica hacia la conducta de Lú León, considerada desproporcionada y vandálica.

Analíticamente, este caso trasciende la anécdota para tocar varios aspectos de la convivencia social y legal. En primer lugar, cuestiona la expectativa de compensación por un acto que la ley y la ética social suelen enmarcar como un deber. No existe obligación legal de recompensar a quien encuentra un objeto, pero la costumbre suele reconocer la honestidad con una gratificación simbólica, como la ofrecida inicialmente. La conversión de esa gratitud potencial en una demanda monetaria explícita transforma la dinámica, percibiéndose como un chantaje o una extorsión informal.

En segundo término, la destrucción final de los documentos introduce un elemento de daño patrimonial y posible implicación legal. Si bien el valor económico inmediato de los objetos era bajo, su destrucción intencionada constituye un acto de vandalismo y podría tener consecuencias si el afectado decidiera emprender acciones legales por daños a la propiedad. El acto refleja una frustración que busca infligir un perjuicio, aunque sea simbólico, cuando la transacción económica no prosperó.

Finalmente, la viralización del evento actúa como un mecanismo de escarnio público y presión social contemporánea. La narrativa construida en línea juzga y sanciona comportamientos considerados antisociales, generando un debate sobre los límites de lo aceptable en interacciones cotidianas. Este caso sirve como un recordatorio de cómo las expectativas no alineadas, la comunicación fallida y la incapacidad para gestionar el rechazo pueden desembocar en conflictos con un impacto real, dañando no solo objetos, sino también la confianza básica necesaria para la vida en comunidad. La lección práctica es clara: la claridad en las intenciones desde el primer momento y la gestión de las expectativas son cruciales para evitar que un acto potencialmente positivo derive en un enfrentamiento innecesario y perjudicial para todas las partes.