La Llama que Renace: Del Dolor a la Acción Disruptiva

Once ciclos después de la noche que congeló el tiempo en Iguala, la memoria no se apaga; se transforma en un acto de fuego simbólico frente a las mismas puertas que han guardado silencio. La quema de un camión junto a una base militar en la Ciudad de México no es un simple acto de vandalismo: es un grito visual, una metáfora incendiaria de una verdad que el Estado no ha podido o querido apagar.

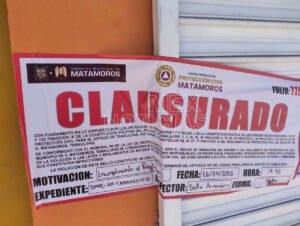

¿Qué sucede cuando las vías pacíficas de exigencia chocan contra un muro de opacidad institucional? La protesta evoluciona. Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, acompañados por las nuevas generaciones de normalistas, ya no solo portan fotografías; ahora utilizan el lenguaje del impacto para interpelar directamente a la institución señalada por su presunta complicidad en el crimen de estado. Este acto es un desafío de pensamiento lateral: si las cartas y las reuniones no abren las compuertas de la información, ¿puede el humo de una protesta extrema hacer visible la opacidad?

La narrativa oficial sobre la noche del 26 de septiembre de 2014—un enfrentamiento entre un cártel narcotraficante y estudiantes—se desmorona ante la evidencia de una colusión profunda entre el crimen organizado y las esferas de poder local, estatal, federal y militar. La desaparición forzada es la herida abierta que evidencia la fractura del pacto social. En lugar de aceptar la versión fragmentada, debemos preguntarnos: ¿y si el caso Ayotzinapa no es una anomalía, sino el síntoma más visible de un sistema donde las líneas entre la ley y la delincuencia se han difuminado hasta desaparecer?

La innovación en la lucha por la justicia no siempre viene en forma de nuevas tecnologías forenses; a veces, se manifiesta en la capacidad de conectar puntos aparentemente inconexos. La demanda persistente de los familiares para que las Fuerzas Armadas entreguen cientos de documentos clasificados es un ejemplo de pensamiento disruptivo: están desafiando la noción de “seguridad nacional” para redefinirla como “verdad nacional”. La verdadera seguridad, proponen, no reside en el secreto, sino en la justicia realizada.

El cambio de fiscal y las promesas de nuevas líneas de investigación bajo la administración de Claudia Sheinbaum son, hasta ahora, más de lo mismo: cambios cosméticos en una estructura que resiste la transformación radical. La decepción de las familias tras su última reunión con la mandataria es un termómetro de la desconexión entre el discurso político y la acción tangible. La solución revolucionaria no estaría en esperar que el sistema se repare a sí mismo, sino en imaginar mecanismos de justicia transicional internacionalizados, donde la presión y el escrutinio global obliguen a una rendición de cuentas que el sistema nacional ha eludido.

Las órdenes de captura pendientes, como la de Tomás Zerón refugiado en Israel, son recordatorios de que la impunidad tiene alcance global. Esto nos lleva a una idea provocadora: ¿podría el caso Ayotzinapa convertirse en el catalizador para una nueva arquitectura internacional contra la impunidad de los crímenes de estado, similar a los esfuerzos tras el Holocausto? La desaparición de los 43 no es solo un problema mexicano; es un punto de inflexión global en la lucha por los derechos humanos.

Once años después, el fuego frente al cuartel no es solo destrucción; es un ritual de renovación de la demanda de justicia. Es la evolución de la protesta en un ecosistema de impunidad. Mientras el Estado insista en proteger sus secretos, la llama de la memoria y la exigencia de verdad seguirán ardiendo, recordándonos que a veces, para construir un nuevo futuro, primero hay que incendiar simbólicamente los muros del pasado.