CIUDAD DE MÉXICO. A lo largo de mi carrera como historiador, he aprendido que el juicio severo y simplista es el enemigo de la comprensión. Figuras como La Malinche, Victoriano Huerta, Gustavo Díaz Ordaz o el emperador Maximiliano han sido catalogados en el imaginario colectivo como arquetipos de la traición, la represión y la villanía. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado que detrás de toda etiqueta deshumanizante se esconde una madeja de contextos, presiones y decisiones imposibles. La nueva propuesta de la editorial Crítica, la colección Los malos de la historia, realiza un ejercicio que yo mismo he intentado practicar durante años: bucear en los claroscuros de estos personajes para revelar su dimensión humana, sin por ello blanquear sus actos.

He visto cómo, desde la política y la educación oficial, se señala con el dedo acusador a estos actores principales de la vida mexicana. Pero la verdadera sabiduría, la que se adquiere tras décadas de estudio, reside en comprender que la historia no es un tribunal donde se juzga con las leyes del presente, sino un campo de estudio para entender la complejidad del pasado. Como explica María Jesús Zevallos, gerente editorial académica del Grupo Planeta, la idea es ofrecer una dimensión diferente y permitir que los lectores decidan, con más información, el origen de esa supuesta “maldad”.

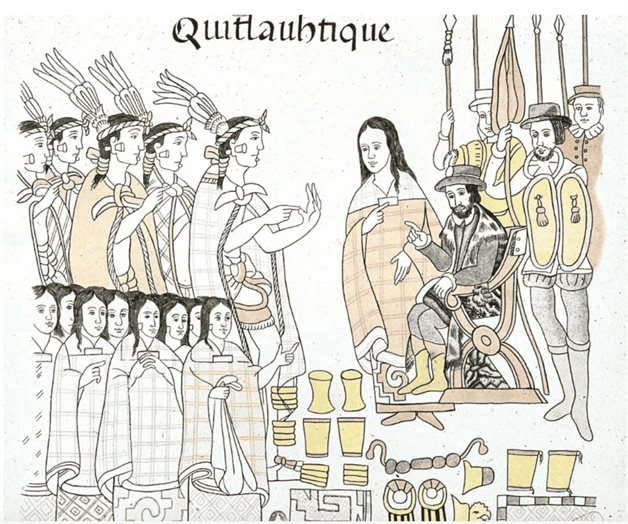

La selección de estos cuatro personajes no es casual. Angelika Plettner, editora senior del proyecto, con quien he coincidido en foros académicos, señala con acierto el peso fundamental de cada uno. Tomemos el caso de La Malinche, un personaje sobre el que he escrito extensamente. Sigue siendo vista como la gran traidora, y hasta tenemos el dicho de “eres bien malinchista”. Pero, en mi experiencia, analizar su vida sin considerar que fue una víctima de sus circunstancias—incluyendo la esclavitud, un “silencio atronador” en la época prehispánica— es cometer una injusticia histórica. La historiadora Úrsula Camba Ludlow explora brillantemente la figura de los tlacotin, esclavos en el mundo mesoamericano, y cómo es probable que Malinche haya sido capturada o vendida por su propio círculo cercano. Comprender esta tragedia personal no absuelve, pero sí explica.

Maximiliano de Habsburgo es otro ejemplo de contradicciones. El historiador catalán Will Fowler, un colega cuya perspicacia admiro, describe a un hombre capaz de indignarse por el maltrato a un perro pero de celebrar las corridas de toros. Un personaje que simpatizaba con ideales libertarios pero que no tuvo inconveniente en aliarse con los represores de las revoluciones populares. He encontrado que es en estos matices, en estas grietas de la coherencia humana, donde reside la verdad más elusiva y fascinante.

En la historia moderna, Gustavo Díaz Ordaz representa la encarnación del autoritarismo. El escritor Fritz Glockner nos recuerda una anécdota que, para mí, es más reveladora que cualquier análisis político: la noche de la matanza de Tlatelolco, Díaz Ordaz llamó al presentador Jacobo Zabludovsky para reprocharle… el uso de una corbata negra. Este dogmatismo absurdo, esta preocupación por las apariencias en medio de la tragedia, pinta un retrato psicológico más elocuente que cualquier acusación genérica.

Finalmente, está el caso de Victoriano Huerta, a quien todos ven como el dictador que mandó asesinar a Madero. Plettner señala un factor crucial que he visto repetirse en la historia de nuestra relación con el vecino del norte: la inmensa presión de Estados Unidos. Esto no excusa sus acciones, pero sitúa sus decisiones en un tablero de ajedrez geopolítico donde las piezas mexicanas no se movían con entera libertad.

La lección más valiosa que puedo compartir, tras una vida dedicada a este oficio, es que nadie nace siendo un villano de manual. La maldad rara vez es un monstruo que surge de la nada; casi siempre es la hija de circunstancias terribles, ambiciones desmedidas y presiones insoportables. Como concluye Zevallos, “ningún malo se crea solo”. Esta colección no busca una absolución revisionista, sino una comprensión más profunda y humana. Se trata, en esencia, de devolverles el rostro humano que el odio y la simplificación histórica les han arrebatado, para que podamos vernos reflejados en sus complejidades y, tal vez, aprender de ellas.