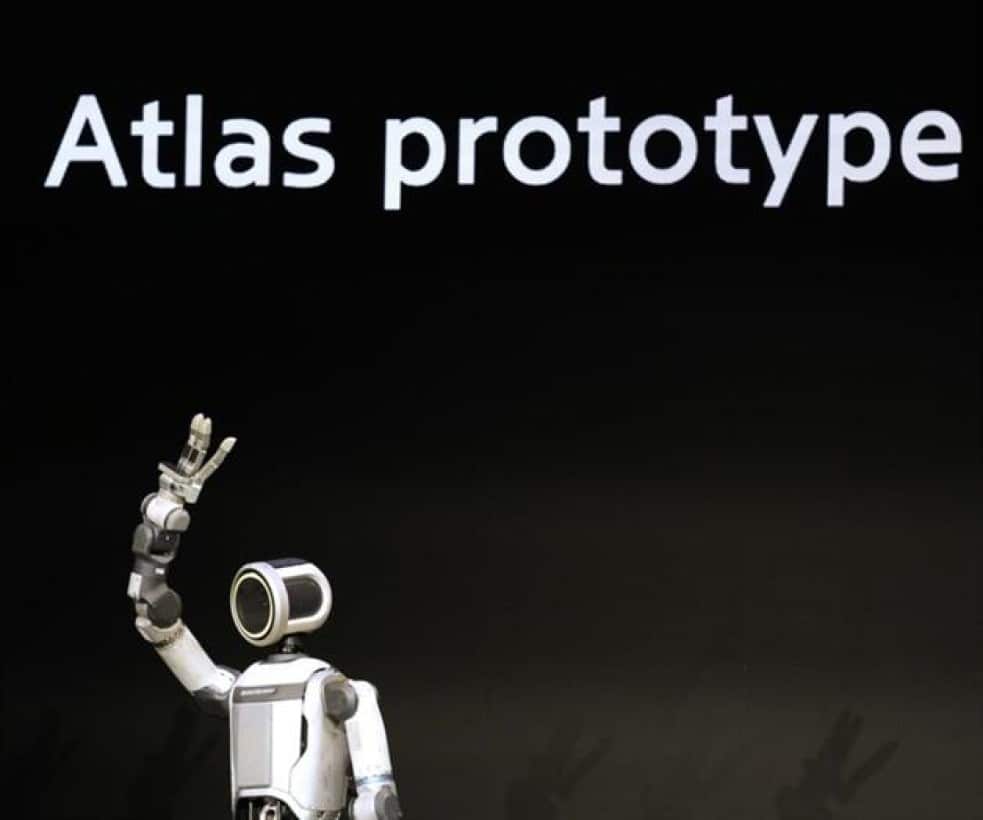

En un espectáculo que habría hecho enrojecer de envidia al más estricto coreógrafo estalinista, el conglomerado Hyundai, propietario de Boston Dynamics, desplegó su más reciente solución a los tediosos problemas humanos: el robot humanoide Atlas. La criatura, un prodigio de servilismo metálico, se alzó ante el éxtasis de una multitud en el CES de Las Vegas, demostrando con pasos fluidos y cabezadas de búho mecánico que la perfección del sometimiento, al fin, está al alcance de la ingeniería.

Zachary Jackowski, una suerte de domador de autómatas, presentó al androide como si fuera un artista de variedades, omitiendo mencionar que su verdadero número estrella será el de reemplazar, para 2028, a esos seres orgánicos propensos a sindicalizarse en la planta de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia. La coreografía fue impecable, un ballet de sumisión programada, pilotado remotamente para evitar cualquier atisbo de la espontaneidad caótica que caracteriza a la carne y hueso.

La innovación definitiva: la docilidad absoluta

La gran novedad de Atlas no reside en su inteligencia, sino en su impecable falta de voluntad. Mientras un enjambre de sus predecesores caninos, los Spot, abría el acto bailando K-pop en una sincronía que avergonzaría a un cuerpo de ballet, se anunciaba una alianza sacramental con DeepMind de Google. El objetivo: infundir al autómata un simulacro de discernimiento, suficiente para atornillar una puerta pero insuficiente para cuestionar las cuotas de producción. Es el círculo virtuoso del capital: Google vende, SoftBank revende, Hyundai compra y, al final, el obrero de silicio ni siquiera percibe un salario.

El espectáculo debe continuar (sin errores)

Los magnates de la robótica, sabios como son, evitan las demostraciones públicas sin guion. ¿Por qué? Porque un tropiezo, un titubeo, revelaría la verdad incómoda: que su creación es tan frágil y propensa al fallo como un humano, pero sin el encanto de la disculpa. Prefieren los vídeos editados, donde la realidad se pule hasta brillar. El lunes, Atlas culminó su número impecable con un gesto teatral, presentando un modelo estático de su sucesor, pintado de un azul tranquilizador. Todo bajo control, todo perfecto. Nada que ver con el caos de una línea de montaje humana.

El sueño húmedo de la eficiencia y el fantasma del empleo

Mientras torrentes de dinero especulativo inundan este nuevo El Dorado de la automatización, los consultores como Alex Panas de McKinsey filosofan sobre “casos de uso” y “aplicabilidad”, un lenguaje burocrático que disfraza una pregunta simple: ¿a cuántos seres humanos podremos declarar redundantes? Afirman, eso sí, que los humanoides aún carecen de la destreza para amenazar todos los empleos. Un consuelo patético, como ofrecer un paracaídas de plomo a quien cae de un rascacielos.

La ironía, amarga como el café de máquina, es palpable. La misma fábrica de Georgia donde Atlas aprenderá a ser el obrero perfecto fue escenario, el año pasado, de una redada federal que detuvo a cientos de trabajadores inmigrantes. El mensaje es sublime en su crueldad: primero se persigue al humano que trabaja por casi nada; luego, se le sustituye por una máquina que trabaja por absolutamente nada. El progreso, visto así, es simplemente la historia de la desaparición del salario.

Así, entre aplausos y selfies, damos la bienvenida a nuestro relevo. Un siervo eléctrico que no se cansa, no se queja, no paga alquiler y cuyo único acto de rebeldía será, quizás, un día, un cortocircuito poético. Mientras, los expertos aseguran que “el software, los chipsets, la comunicación… se están uniendo”. Sí. Para formar la jaula más elegante que la humanidad haya construido jamás. Y nosotros, como buenos espectadores, compramos la entrada.